Die Städte und der Name 4

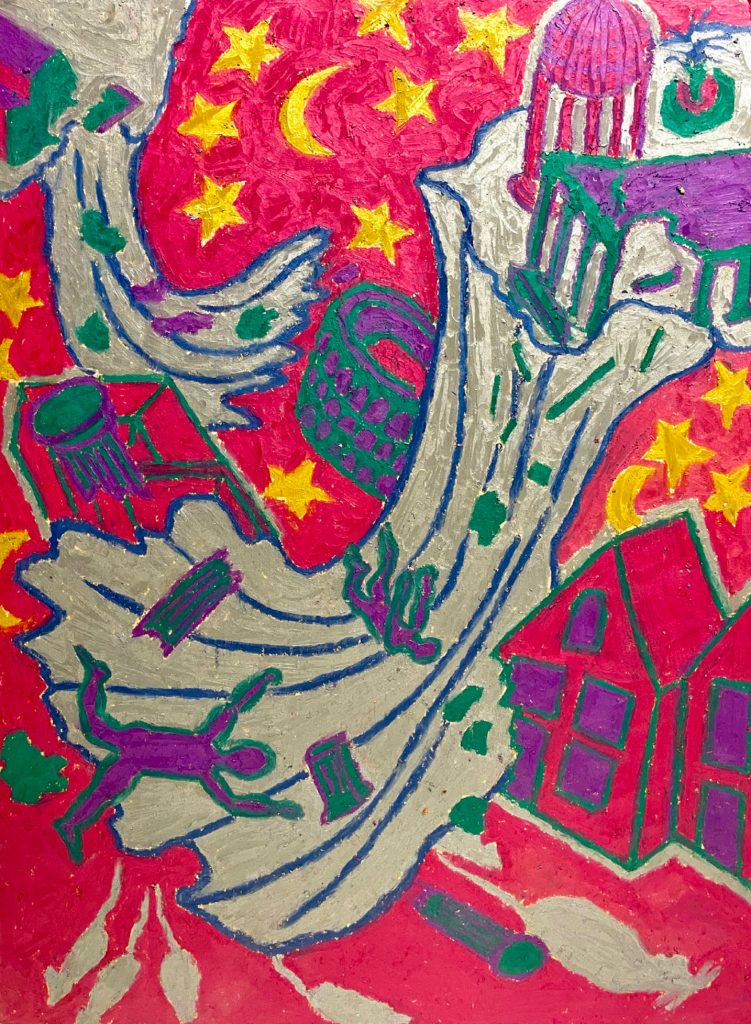

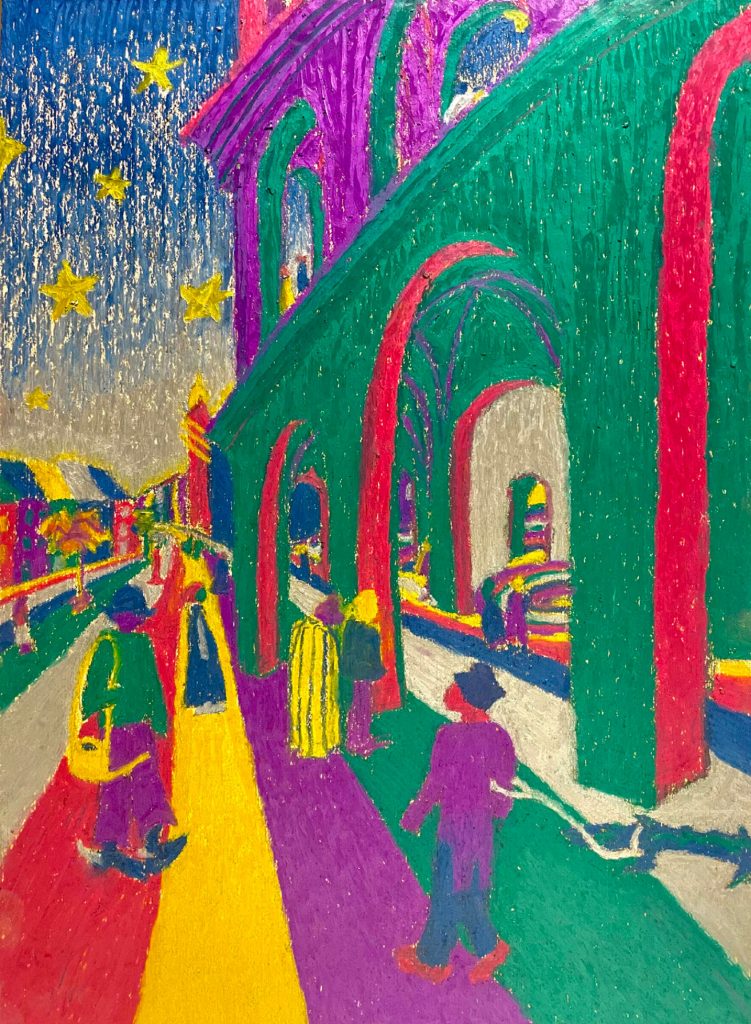

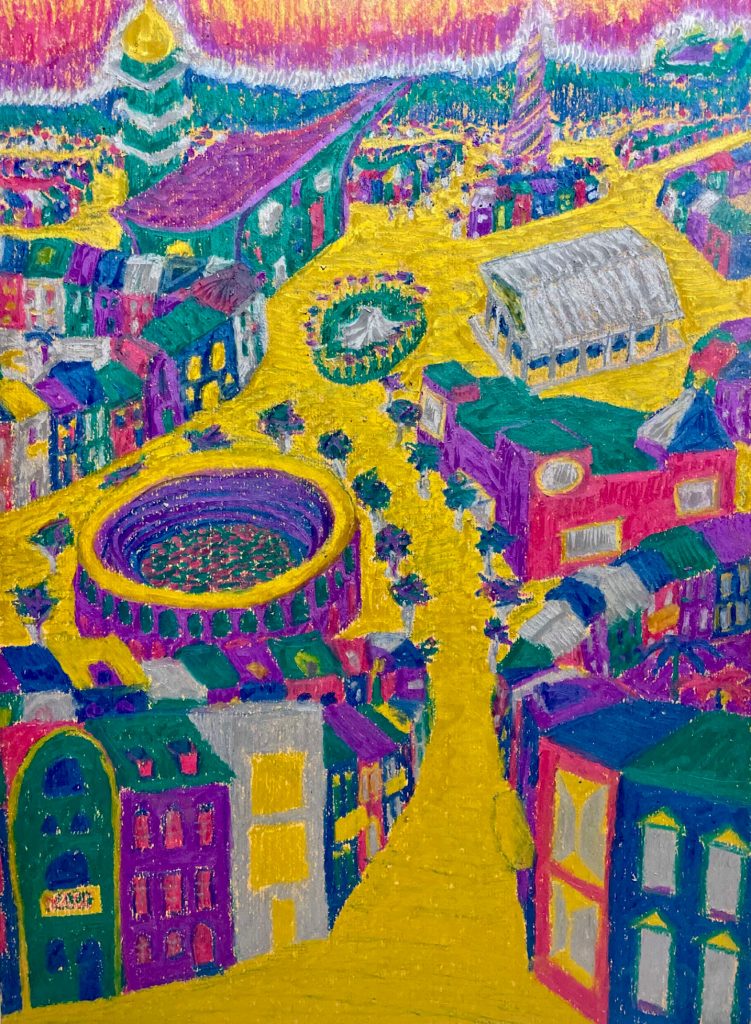

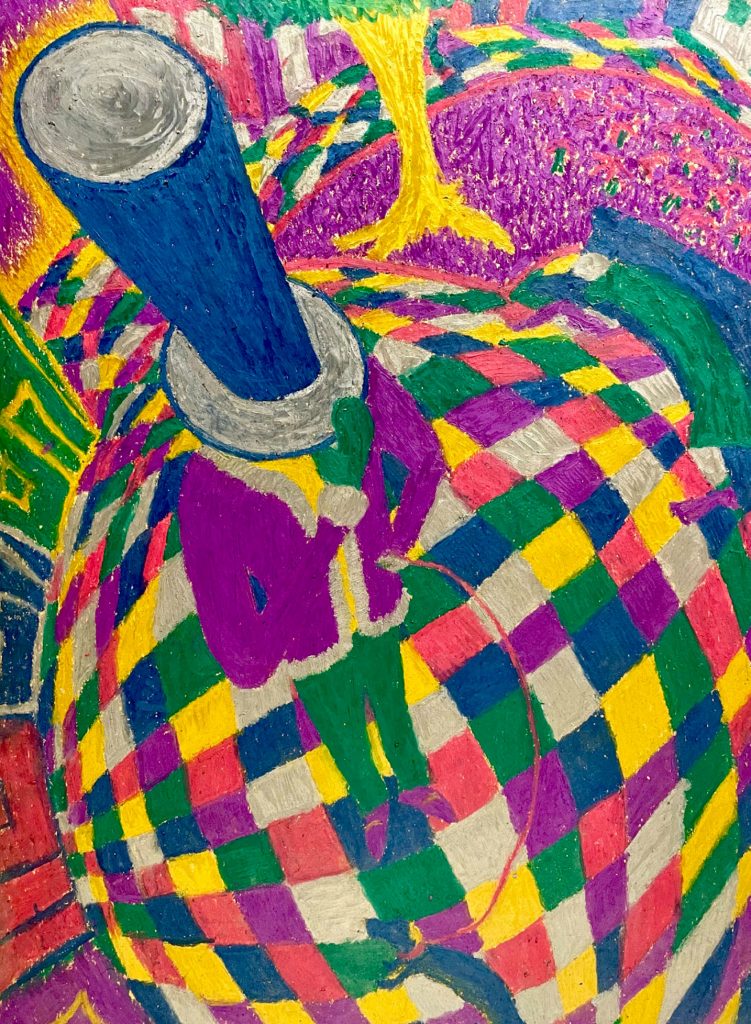

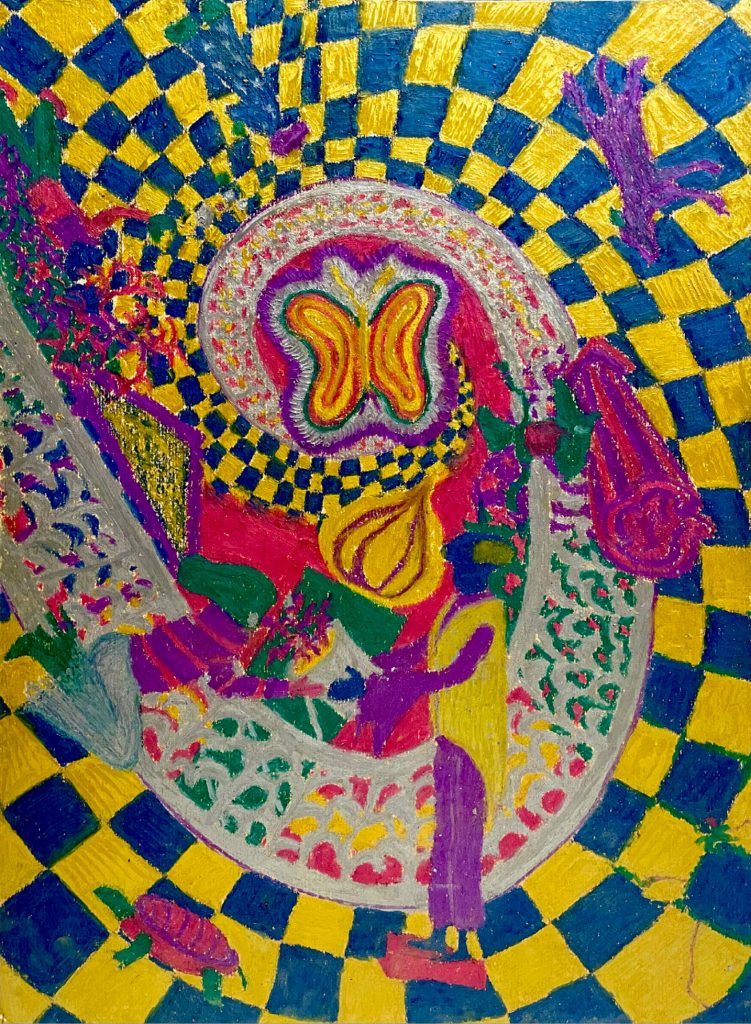

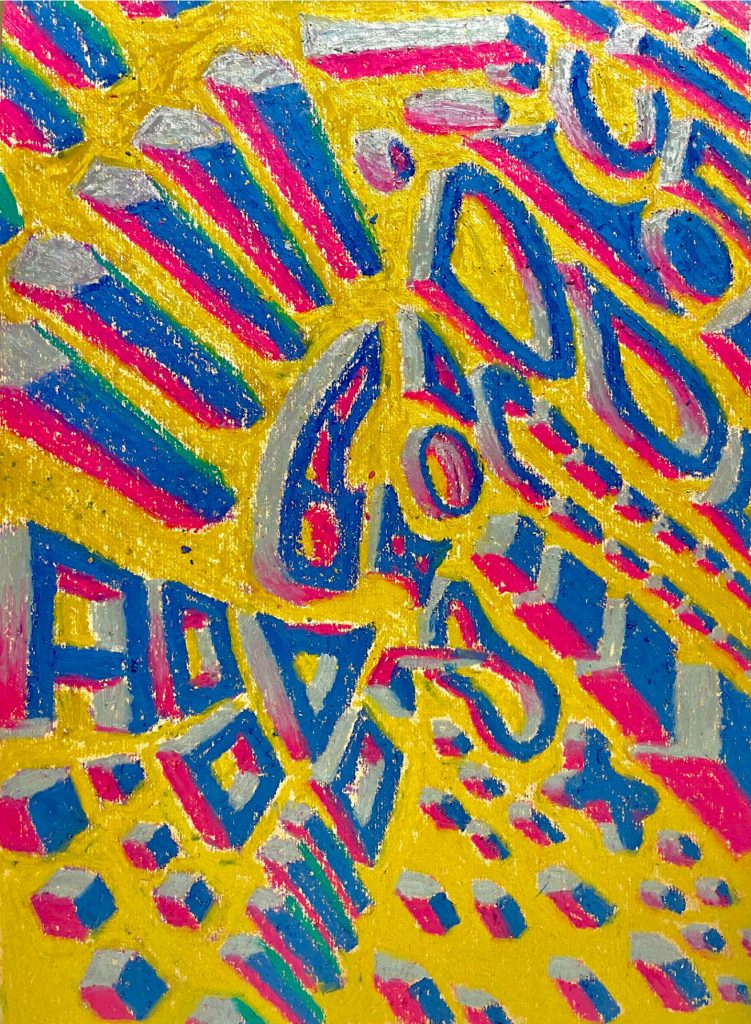

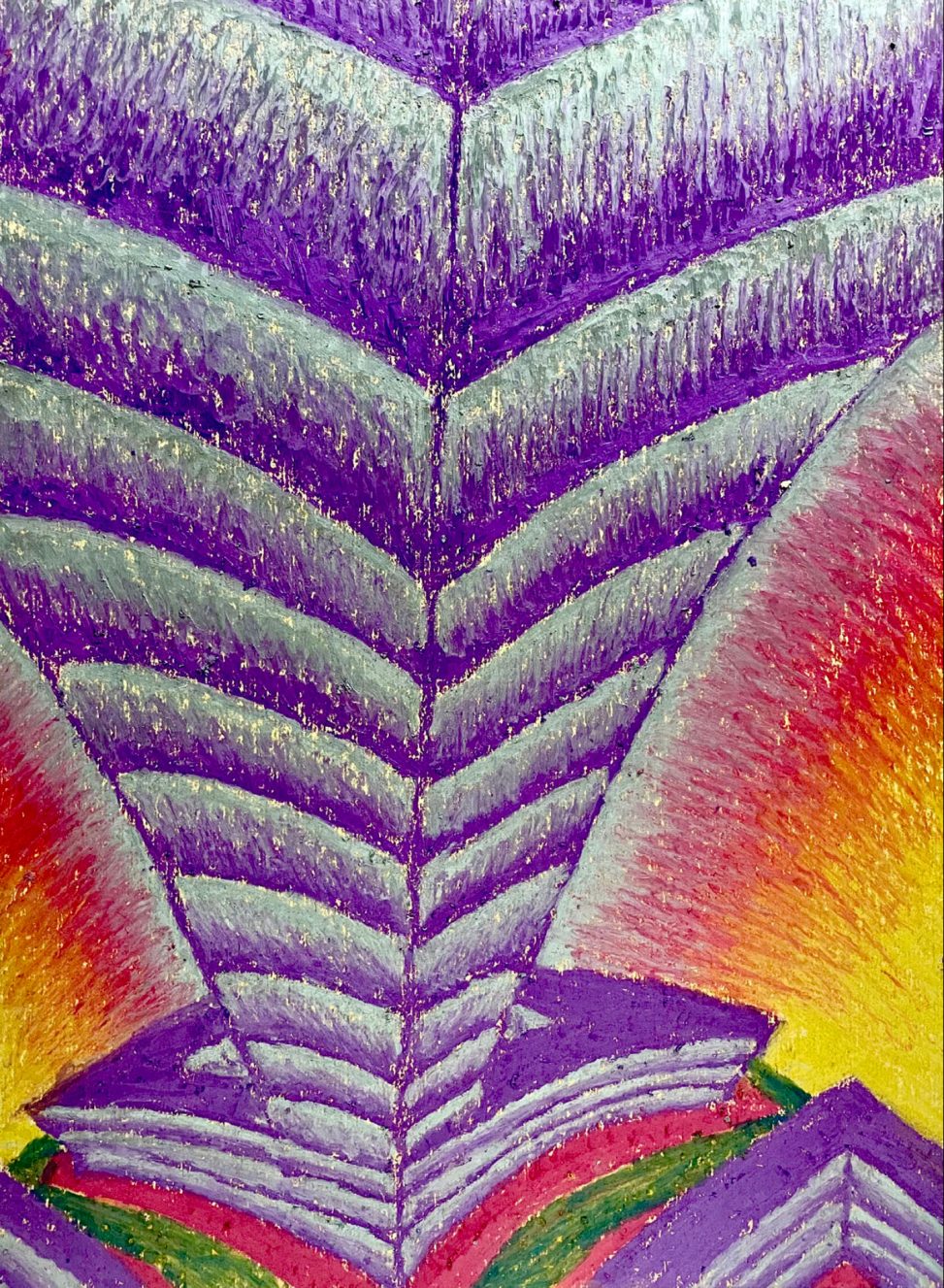

Clarice, eine der „unsichtbaren Städte“ in Italo Calvinos gleichnamigem Werk, verkörpert den Widerspruch zwischen Ideal und Realität, zwischen kollektivem Gedächtnis und ständiger Transformation. Calvino beschreibt Clarice als eine Stadt, die in drei Zyklen existiert: als glanzvolles, unerreichbares Ideal („Glanz“), als zerbrochene Fragmente vergangener Pracht („Zerbrochen“) und als Wiederaufbau aus wiederverwendeten, jedoch fremdgesteuert zusammengesetzten Teilen („Wiederaufbau“). Die Stadt ist ein „endloses Rätsel“, das sich durch Überlagerungen, Vergessen und Neudeutung stetig wandelt – ein kollektives Gedächtnis, das niemals zur Ruhe kommt. Christoph Schultens Entwurfsstrategie des „Nehmens, was da ist“ und des „Recyclings von Bestehendem“ lässt sich auf Clarice übertragen: Ihre fragmentierte Identität verlangt nach einer Sichtbarmachung durch intuitive, materialbezogene Interventionen. Ziel ist es, die Stadt nicht als statisches Gebilde, sondern als prozesshafte Collage aus Erinnerung und Neuerfindung zu begreifen. Analog zu Schultens Kontextanalyse liegt der Fokus auf dem Einfühlen in den Ort – nicht auf einer perfekten Rekonstruktion, sondern auf dem Erfassen von Stimmungen und Atmosphären. Die künstlerische Darstellung Clarices folgt der Leitidee, gebaute und offene Räume – Straßen, Plätze – als Stadtkörperzu inszenieren, der zwischen solitären und fließenden Strukturen oszilliert. Inspiriert von Umberto Boccionis dynamischer Malerei („Die Straße betritt das Haus“) entstehen flächige Pastellskizzen, die durch reduzierte Umrisse und harmonische Farbkombinationen eine atmosphärische Dichte vermitteln. Die Farbpalette spiegelt Clarices Zyklen wider: glänzende Goldtöne für den „Glanz“, bröckelnde Grau- und Ockertöne für das „Zerbrochene“ sowie kontrastierende Neonakzente für den fremdgesteuerten „Wiederaufbau“ und das Neue. Die Bilder fungieren als visuelle Dialoge, die Schultens Prinzip der Einfachheit durch Reduktion aufgreifen, um die komplexen Schichten urbaner Erfahrung sichtbar zu machen.

Benno Scheffler, Jakob Rompf & Falk Axthelm